加速寿命試験の最適化基準

加速寿命試験を2つの加速因子(x1、x2)で実施するとします。それら2つの加速因子は、それぞれJ1個およびJ2個の水準を持つとします。この場合、試験計画の目的は、因子水準の各組み合わせに割り当てる標本サイズを決定することです。

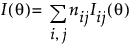

最適化基準の計算は、2つの水準の組み合わせごとにおける情報量行列から求めた全体のFisher情報量行列

および事前分布のばらつきSに基づきます。

D-最適化基準

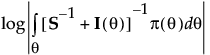

D-最適計画Ddは、njjのすべての値において次の式を最小化します。

ここで、|·|は行列式演算、p(q)はパラメータの事前分布です。この事前分布は、通常は多変量正規分布です。数値計算を安定させるため、行列式の対数が使用されます。

分位点最適化基準

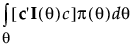

分位点最適計画Dqは、次の式を最小化します。

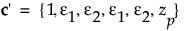

ここで、ベクトルcは、使用条件を指示するものです。

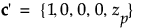

使用条件が1つしかない場合は、

です。ここで、zpは、故障分布の第p分位点です。

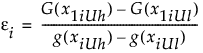

使用条件が範囲で指定されている場合は、まず、

とします。G(·)はg(·)の不定積分、xiUhは第i因子の最高使用水準、xiUlは同因子の最低使用水準です。そして、

とします。ここで、zpは、故障分布の第p分位点です。

故障確率最適化水準

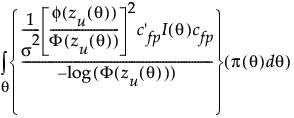

故障確率最適計画Dfは、次の基準を最小化します。

ここで、zU(θ)は、分位点最適化基準で定義されている使用条件における標準化した対数時間です。cfpは、分位点最適化基準で定義されるcに似ていますが、最後の入力がzU(θ)である点のみ異なります。分子の式は、故障確率を対数変換した量であるlogΦ(zU(θ))の漸近分散です。ここで対数変換を用いているのは、数値計算を安定化させるためです。その後、logΦ(zU(θ))によって漸近分散が標準化します。標準化することで、異なる故障確率での分散が比較でき、値が小さい方がいいことを示すようになります。なお、使用条件が範囲で指定されている場合、計算しやすくするため、その積分は、漸近分散に対してではなく、logΦ(·)の中で取ります。それでも、その計算は適切な基準です。なぜなら、(合計する確率変数の相関が非負であるならば)分散の和は、和の分散以下となるからです。また、対数関数と累積確率の両方とも単調関数です。つまり、この方法では、故障確率の漸近分散に対する、上記の意味での理論的な上限を、最小化します。